di Greta Martina

Il filo conduttore nelle opere delle artiste e degli artisti di Fossi io teco; e perderci nel verde è una condivisa partecipazione alla meraviglia.

Un incanto che, per secoli, è stato al centro dell’indagine filosofica — da Platone ad Aristotele, da Kant a Hannah Arendt, fino a Sara Ahmed, per citarne solo alcuni.

Ma non solo: anche Giovanni Pascoli ha riservato alla meraviglia una centralità della sua poetica, collegandola alla figura del fanciullino, una piccola creatura che vive in ciascuno di noi e che, nel frastuono del mondo, cerca ancora di farsi ascoltare.[1]

Questo concetto, che sta proprio al cuore della poetica pascoliana, richiede, a mio avviso, di essere riscoperto attraverso quattro dimensioni: contemplativa, sonora, linguistica, del Veder Nuovo e Veder Da Antico.

Contemplazione

La disposizione d’animo e del corpo all’azione contemplativa è fondamentale nello sguardo pascoliano e del fanciullino da lui descritto. Attraverso l’atto contemplativo, contemplari dalla radice latina, “trarre nel proprio orizzonte”, “vedere entro uno spazio delimitato detto templum”,[2] il fanciullino guarda il mondo, e lo vede nuovamente come per la prima volta, con uno sguardo primigenio.[3]

Il mondo da lui osservato con cura e attenzione è sempre nuovo, perché, come scrive Pascoli, “il nuovo non si inventa: si scopre”.[4]

La contemplazione costituisce quindi la fase preliminare al risveglio del senso di meraviglia, e rappresenta il punto di partenza di tutte le opere parte del progetto.

Quella esercitata da Umberto Pellini, per esempio, è strettamente legata ad una forma di responsabilità nei confronti dell’elemento naturale circostante. L’insieme di creature e di entità che, per semplicità e abitudine, siamo soliti indicare con il termine Natura, viene percepito nella sua complessità e interrelazione di presenze da rispettare, non come una risorsa di cui poter sfruttare liberamente.

La pratica artistica di Felicity Mangan si sviluppa in modo simile, basandosi sull’importanza di un ascolto attivo e preciso — una disposizione tale da percepire anche solo i piccoli fruscii delle foglie, simile all’orecchio altruista del fanciullino.

Così anche per gli artisti sonori Attila Faravelli, Enrico Malatesta, e Nicola Ratti, la contemplazione si traduce in una percezione della dimensione sonora del circostante. La loro ricerca è orientata verso l’esplorazione non del suono in quanto tale, quanto più della relazione che lo lega allo spazio e al corpo.

Per ognuno di loro, la contemplazione e l’ascolto divengono un modus operandi vero e proprio, una pratica capace di estrapolare gli strati percettivi di uno spazio dato.

La compagnia teatrale O Thiasos – TeatroNatura àncora il suo lavoro nella contemplazione grazie alla proposta di esercizi immersivi, in cui la Natura è palco vivente e protagonista della narrazione. Dopo un’attenta osservazione del territorio, le artiste coinvolgono il pubblico attivamente in quelle che sono narrazioni che si adattano alle specifiche necessità e peculiarità del luogo.

Lorenzo Silvestri declina il contemplare nell’ introspezione dell’io e nel pensiero che egli rivolge agli affetti personali, che spesso include ed imprime nel suo lavoro. Attraverso il gesto della conservazione, egli conferisce ai luoghi e ai legami una presenza monumentale.

Infine, nei lavori di Valentina Viviani, la contemplazione affronta i suoi limiti: emerge l’incapacità umana di rappresentare le emozioni articolate legate alla percezione e all’esperienza di un luogo, in particolar modo quando il paesaggio viene a racchiudere la complessità della rete di relazioni affettive e le soggettività.

Suono

Fin dall’antichità, la meraviglia si contraddistingue per un’importanza attribuita alla sua dimensione sonora. L’armonia della meraviglia, infatti, è quel sentimento che, secondo i Greci, sopraggiunge quando l’uomo contempla e ammira l’ordine armonico del kosmos.[5]

In Pascoli, il suono non è solamente ciò che proviene dall’esterno ma si articola anche dentro di noi: è la voce sottile del fanciullino, che merita della nostra attenzione. Le sue poesie sono spesso un invito a questo tipo di ascolto attento, ricettivo. Ascoltare la voce del fanciullino, che si esprime attraverso la poesia, ci permette di sentire il meraviglioso in ciò che altrimenti rimarrebbe invisibile ai nostri orecchi o inudibile alle nostre orecchie.

Il lavoro di Felicity Mangan, composto di tre audiocassette contenenti composizioni realizzate a partire da registrazioni di paesaggi sonori in vari luoghi è un esempio di come la dimensione sonora possa essere riccamente complessa. Il suono è il mezzo di relazione tra sé e il mondo, lo strumento per percepire ciò che troppo spesso rimane fuori dall’ascolto superficiale.

L’esperienza di ascolto è ancor più amplificata grazie all’uso di dispositivi portatili che consentono un ascolto individuale e autonomo in movimento, integrandosi con le dinamiche e gli intenti proposti dalla configurazione dell’ambiente espositivo.

Superpaesaggio di Attila Faravelli, Enrico Malatesta e Nicola Ratti esemplifica questa visione. Gli artisti guidano i partecipanti in nell’esplorazione di un paesaggio sonoro condiviso in cui l’ascolto è un atto collettivo di disposizione della mente e del corpo. Ogni suono, creato o amplificato dagli artisti, o ancora imprevisto, interagisce direttamente con gli altri in una composizione che nella sua apparente semplicità, invita il pubblico a interpretare l’ascolto come un modo vero e proprio di fare esperienza.

Linguaggio

Il linguaggio del “fanciullino musico”[6]che abita in noi è quello di colui che “a lungo, con foga, dicendo i particolari l’un dopo l’altro e non tralasciando uno, (…). Chè tutto a lui pareva nuovo e bello, ciò che vi aveva visto, e nuovo e bello credeva paresse agli uditori.”[7] Il fanciullino è “l’Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente”.[8]

Egli nomina, descrive il mondo, lo spiega e lo rende intelligibile. Ed è così che egli riconosce e dà valore al circostante, narrandolo e nominandolo, divenendo quel ponte di connessione e mediazione tra esso e gli altri.

Questo tipo di linguaggio e valorizzazione del mondo naturale è rispecchiato nelle pratiche artistiche di Pellini e O Thiasos – TeatroNatura.

In Io, Tu, Una Casa, Una Città, Pellini rappresenta la complessità degli insediamenti urbani attraverso la metonimia del cemento e l’uso di una scala ridotta, in Tempeste, Sista Bramini, Camilla dell’Agnola e Nora Tigges si affidano al mito, un racconto nato come risposta alle grandi domande, nella trattazione di temi legati a distruzione e rinascita. Entrambi le pratiche artistiche si esprimono attraverso scelte linguistiche di forma e rappresentazione che, come un ponte facilitano una connessione.

Veder Nuovo e Veder Da Antico

Infine, il fanciullino, oltre a riflettere, ascoltare, parlare, narrare ciò che vede e sente, è anche una figura che incarna la contraddizione. Nonostante sia“antichissimo” ed “eterno” al contempo un piccolo fanciullo dotato di una un’apertura alla meraviglia.[9] La sua duplicità rispecchia la complessità del meravigliarsi di ciò che era e ciò che è. Egli, infatti, sa come “vedere nuovamente” e “vedere dal passato”, e come afferma Pascoli: “Quanto folli sono coloro che si ribellano a ciascuna di queste necessità che sembrano contraddirsi, la linea temporale del vedere e dire nuovamente, e la linea temporale del vedere e dire come sempre visto e detto, da sempre sarà detto!”.[10]

Questa commistione di meraviglia e memoria si trova nei lavori di Lorenzo Silvestri e di Valentina Viviani. In Youth youth youth il paesaggio di Roma è rappresentato come un luogo di dicotomie di movimento e quieta assopirsi, un luogo antico, che ospita i movimenti e le presenze del contemporaneo.

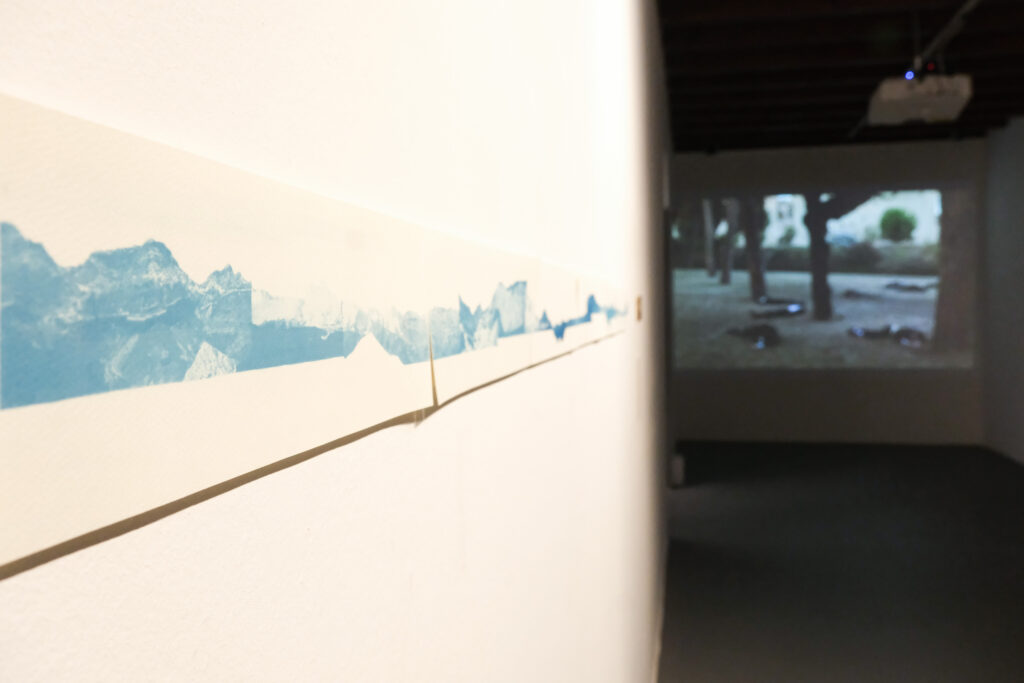

Vertical Path e Through and Beyond, da Atlas, Fragments for the Production of Landscape, di Viviani contemplano la memoria familiare condensandola nel simbolo montagna, come presenza e espressione del rapporto tra passato e presente.

Grazie al cianotipo, alla fotografia e al ricamo, l’artista esplora e restaura il valore simbolico degli oggetti antichi, assicurandone una nuova rilevanza.

Una delle caratteristiche ispiratrici delle opere incluse in Fossi io teco; e perderci nel verde è che la maggior parte di esse può essere descritta come Myricae. Il titolo della raccolta di poesie di Giovanni Pascoli, di cui fa parte anche Romagna, da cui è tratto il titolo del progetto espositivo e il programma di eventi e performance annesso, ricorda la quarta bucolica di Virgilio: “Sicelides Musae, paulo maiora canamus. / Non omnes arbusta iuvant humilesque myricae” (O Muse di Sicilia, intoniamo canti un po’ più elevati. Non a tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici.).[11]

Pascoli stesso, in una lettera all’amico Pietro Guidi del 1892, scrive: “Myricae – che letteralmente vuol dire tamerici (quante che n’è a San Mauro!) – è la parola che usa Virgilio per indicare i suoi carmi bucolici, poesia che si eleva poco da terra – humilis.”[12]

Nel contesto dell’esposizione, le opere partecipano ad una dimensione terrena, sia in senso letterale che metaforico. “Si sollevano poco dalla terra,” non solo per la realizzazione del loro significante, attraverso l’uso di materiali semplici e umili — cartone, carta, tessuto, cemento e suoni, e, nel caso di Corridori Lenti, solo acqua e terra — ma anche per il loro significato, per le tematiche che solleticano.

La loro semplicità e fragilità ci invitano ad avvicinarci alla terra, a contemplarla, ad adeguarci alla sua natura più intima e primordiale.

Bibliografia

Arendt, Hannah. The Life of the Mind. Harcourt, 1978.

Pascoli, Giovanni, Pensieri e Discorsi, 1895–1906. Bologna: Zanichelli, 1914, https://archive.org/details/pensieriediscors00pascuoft/page/n5/mode/2up. Accesso: 26.01.2025.

Virgilio, Le Bucoliche e le Georgiche di P. Virgilio Marone tradotte in versi dal p. Antonio Ambrogi della Compagnia di Gesù, Volume 1, Roma: Gio. Zempel, 1770. https://books.google.it/books?id=Lmt5BTYzwgAC&redir_esc=y. Accesso il 25.01. 2025.

Pascoli, Giovanni, Myricae. Curato da Gianfranca Lavezzi, Milano: BUR Rizzoli, 2015.

Vocabolario Treccani, Istituto della Enciclopedia Italiana. “Contemplare” www.treccani.it/vocabolario/contemplare/. Accesso il 26.01.2025.

[1] Pascoli (1914: 2-4).

[2] Vocabolario Treccani, Istituto della Enciclopedia Italiana. “Contemplare” www.treccani.it/vocabolario/contemplare/. Accesso il 26.01.2025.

[3] Pascoli, op. cit., 15.

[4] Pascoli, op. cit., 16.

[5] Arendt (1978: 142, 143).

[6] Pascoli (1914: 7).

[7] Pascoli, op. cit., 4, 5.

[8] Pascoli (1914: 9).

[9] Pascoli (1914: 15).

[10] Ibidem.

[11] Virgilio (1770: 42). https://books.google.de/books?id=Lmt5BTYzwgAC&redir_esc=y. Accesso il 25.01.2025.

[12] Pascoli (2015: 13, 14).