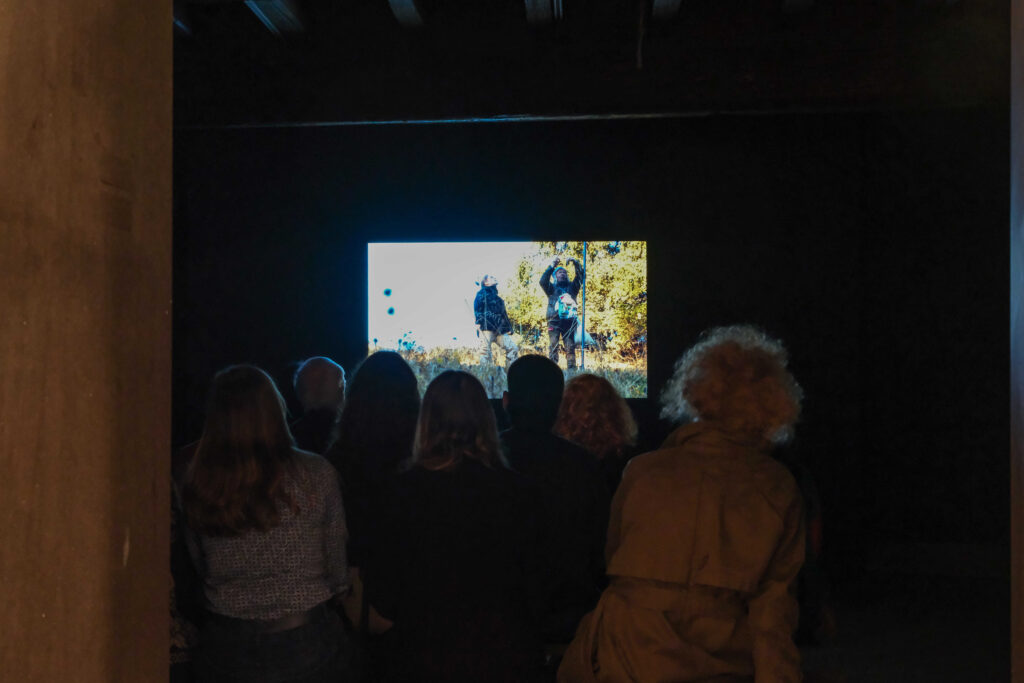

Il primo appuntamento degli incontri nella hall d’ingresso del museo – di cui pubblichiamo un estratto – ha visto Agnese Galiotto, artista e regista di Migratori, conversare con l’ornitologa e assistente tecnico-scientifico del Muse di Trento Francesca Rossi sulle tematiche trattate dal film, prodotto dalla GAMeC per Pensare come una montagna.

VALENTINA GERVASONI

Questo primo appuntamento vede incontrarsi intorno al tavolo sociale della hall d’ingresso del museo Francesca Rossi, ornitologa e assistente tecnico scientifico del Museo della Scienza di Trento e Agnese Galiotto, artista e regista del film Migratori, prodotto da GAMeC nell’ambito del programma Pensare come una montagna.

Il lavoro di Galiotto si muove e combina dalla tecnica antica dell’affresco alle immagini in movimento. Le combina perché l’una tende a comprende in qualche modo l’altra. I suoi interventi di pittura a fresco rispondono spesso alla necessità di vivere in una condizione di prossimità fisica, di vicinanza all’osservatore. Essi hanno una natura avvolgente, ri-significano luoghi, talvolta non convenzionali e in disuso, grazie al loro studio architettonico, allo sviluppo pieno, immersivo e attraverso la matericità porosa dei dettagli.

Anche Migratori racchiude questa possibilità, ed è proprio leggendo l’alternanza dei diversi tipi di inquadrature che emerge come, anche con un linguaggio molto diverso da quello pittorico, il desiderio dell’artista pare essere di inserirci in uno spazio e nelle dinamiche di osservazione dello stesso. Il folto del bosco riempie l’inquadratura, le mani, il piumaggio in primo piano a evocare i dettagli di certi affreschi della tradizione medievale, e poi le ampie vedute che offrono lo sguardo al cielo.

Mi piacerebbe dare avvio a questa conversazione citando un libro: What Would the Animals Say if we Asked the Right Questions? ovvero “cosa direbbero gli animali se ponessimo loro le giuste domande?”, edito da University of Minnesota Press.

L’autrice, la filosofa Vinciane Despret, raccoglie ventisei “favole scientifiche”, come le definisce Bruno Latour in prefazione, che esplorano il campo interdisciplinare degli studi sugli animali, sfidando i punti di vista convenzionali sull’antropomorfismo e sulle relazioni uomo-animale.

Il libro evidenzia un interessante paradosso, ovvero come la conoscenza scientifica degli animali sia creata in condizioni artificiali, da laboratorio, in un setting fittizio, in risposta a ragioni decisamente umane.

Despret, tuttavia, richiama la nostra attenzione sul termine “aneddoto” e su come questo venga utilizzato per liquidare le esperienze vissute di persone che trascorrono tutta la vita con gli animali, ma che potrebbero non far parte della comunità scientifica. Si tratta di agricoltori, allevatori, addestratori, proprietari di animali domestici, ecc. L’autrice sostiene che queste persone conoscono aspetti diversi della vita degli animali rispetto a quello che si può trovare in laboratorio e che potrebbero rivelarsi utili alla scienza solo se si consentisse loro di essere parte del dibattito. Gli aneddoti sono dunque quelle interazioni che avvengono in maniera spontanea con gli animali – incluse le pratiche quotidiane del maneggiare gli animali in contesto scientifico.

Migratori racchiude molti aneddoti così declinati, come visto e come approfondiremo.

Ma quali sono le domande giuste, per tornare al provocatorio titolo?

Porre le domande giuste richiede il lavoro immaginativo di chiedersi cosa gli animali si chiedono; richiede curiosità per le situazioni che interpretano le nostre relazioni con loro al fine di sviluppare una verità mutuale, senza presupporre l’equivalenza e/o conoscenza certa delle motivazioni delle nostre specie compagne.

AGNESE GALIOTTO

Ho iniziato a pensare a questo film quando vivevo e studiavo in Germania. Tornavo in Italia con gli autobus notturni che attraversano tutta l’Europa. Chi ha fatto questi viaggi, soprattutto quelli che attraversano i confini nazionali, sa che sono abbastanza duri. È successo alcune volte, ad esempio, che dovessi scendere dall’autobus assieme ad altre persone per il controllo dei documenti nel mezzo dell’autostrada, ma mentre io risalivo sempre sull’autobus, c’era qualcuno che al confine invece doveva interrompere il viaggio perché non aveva documenti regolari. Sono stati dei viaggi importanti per me. Mi hanno fatto sentire sicuramente privilegiata ma anche vulnerabile.

Quando ho scoperto che esiste un progetto di ricerca scientifica che si sviluppa proprio sugli stessi valichi alpini da me attraversati, che studia la migrazione avifaunistica, ho pensato che approfondirlo potesse essere un modo per incanalare delle sensazioni. Ho cercato informazioni sul progetto [n.d.r. Progetto ALPI] e ho telefonato a Francesca Rossi che, pur non conoscendomi, mi ha invitato a vedere direttamente quale fosse il loro lavoro.

FRANCESCA ROSSI

Anche tutti gli uccelli che mostra il film, quegli esseri viventi così piccoli – alcuni pesano appena cinque grammi, come il regolo – attraversano le Alpi, partendo centro-nord Europa per andare a svernare nel bacino del Mediterraneo e anche più a sud, fanno migliaia di chilometri. Quando arriva il periodo della migrazione post riproduttiva degli uccelli, cioè quando dopo essersi riprodotti nei paesi del centro e nord Europa devono cominciare a spostarsi, il primo ostacolo che trovano è proprio la catena alpina. Le Alpi rappresentano un momento drammatico perché in montagna il tempo cambia rapidamente, le temperature si abbassano. Non è detto che si trovi da mangiare, non è detto che ci sia un riparo. Questi uccelli, imperterriti, ogni anno partono, si mettono in viaggio e attraversano le montagne dove le attraversiamo noi, cioè lungo i valichi. Noi ci mettiamo lì per studiarli perché è l’unico punto dove è possibile in qualche maniera intercettarli, sia visivamente sia con questi strumenti che sono delle reti, si chiamano mist-nets o reti foschia, attraverso la metodologia di indagine che si chiama “inanellamento scientifico”.

Non è facile studiare degli animali che vivono per la maggior parte del tempo lassù, in aria; lungo quei valichi fino a pochi anni fa c’erano solamente doppiette e altri sistemi di cattura oggi illegali. Perché è nei valichi attraversati dalla migrazione che gli uccelli si abbassano fino quasi a sfiorare il suolo e dove noi possiamo intercettarli. Infatti oggi su quegli stessi valichi ci sono le stazioni di inanellamento che cercano di intercettarli per studiarli e proteggerli. Ci occupiamo anche di divulgazione e didattica a bambini e adulti. Perché mostrare gli animali nelle nostre mani significa avvicinarli, conoscerli e quindi preoccuparsi di proteggerli.

Migratori attraversa due località, una lungo il Parco del fiume Serio, la stazione di Capannelle, a Zanica. L’altra Passo del Brocon, in Trentino, a 1750 metri, è uno dei valichi più alti in cui studiamo la migrazione lungo tutto l’arco alpino. Gli uccelli passano anche su valichi ad altezze più elevate ma chiaramente scelgono le vie più facili, però a un certo punto le Alpi sono inevitabili.

AGNESE GALIOTTO

Mentre lavoravo al film, ho riflettuto che spesso sentiamo tanti canti, tanti richiami di uccelli, che per i profani sembrano tutti la stessa cosa; invece lavorando all’audio – e stando con voi – abbiamo cercato proprio di capire quali sono gli animali che specificatamente vivono in quell’ambiente, come cantano tra di loro, come si parlano quando cantano. Il loro canto è comunicazione, un linguaggio che noi non riusciamo a interpretare. L’audio quindi non è stato costruito inserendo versi di uccelli per riempire lo spazio sonoro, ma adattato pensando al suono come un territorio, con delle caratteristiche specifiche. La parte musicale, composta da Nicola Cocco insieme a Luca Venturini, ha lavorato su un suono che potesse ricordare il vento. Proprio in relazione all’immagine dolce del valico del Brocon, abbiamo pensato che lo strumento musicale più adatto fosse un fiato, un clarinetto, qualcosa il cui suono attraversa lo spazio, che passa attraverso le maglie delle reti e che secondo me interpreta bene il movimento migratorio, l’ambiente.

FRANCESCA ROSSI

Gli uccelli emettono tantissimi tipi di vocalizzazioni, per noi semplicemente “cantano”.

Hanno una vocalizzazione più composita, musicale, tendenzialmente più lunga, che connota le specie e che inizia con la fase riproduttiva. Questo canto ha solitamente uno scopo ben preciso. Solitamente, nel Paleartico sono i maschi a cantare; nelle regioni tropicali cantano anche le femmine. Quando il maschio canta significa “qui è casa mia, questo è il mio territorio”, si fa sentire dalle femmine, cerca di attrarle; i cantori migliori richiamano più femmine e quindi hanno più possibilità di riprodursi. La produzione di canti e richiami è ereditaria ma per molti uccelli canori è importante anche l’apprendimento. Gli uccelli canori imparano a cantare esattamente come noi impariamo a parlare; hanno un periodo, paragonabile alla lallazione degli esseri umani, nei quali il bambino ripete ciò che sente dalla mamma; e come il feto, da dentro l’uovo il pulcino inizia l’ascolto dei versi della femmina che lo sta covando. Quando nasce, il piccolo fa già dei suoni molto simili ai genitori e da quel momento in poi comincia a imparare il canto della sua specie. Chiaramente è fondamentale la componente genetica, se un nido di cinciallegra si trova vicino a quello di un merlo, la giovane cinciallegra non impara il canto del merlo, e quindi non diventano “bilingui”, “trilingui”. Hanno nel loro DNA la struttura del canto della propria specie cioè uno schema innato per sviluppare il canto-specie specifico., ma devono ascoltare e memorizzare i canti prodotti dagli adulti per poi riprodurli correttamente all’inizio della stagione riproduttiva. Il giovane comincerà la sua prima stagione riproduttiva emettendo il suo primo canto, non sarà bravo come gli adulti, ma continuerà a migliorarsi e nel frattempo avrà già cristallizzato il canto. Un’altra predisposizione meravigliosa degli uccelli canori è la capacità di riuscire a riprodurre anche i suoni che sentono. Il 20% degli uccelli canori imita suoni e rumori, e imitare serve ad arricchire il proprio canto, a renderlo più complesso e più attrattivo nei confronti delle femmine. Non faccio riferimento agli uccelli lira, o ai pappagalli, ma a piccoli uccelli canori, come la cannaiola verdognola che sono, inaspettatamente, degli ottimi imitatori

E poi ci sono tutte le vocalizzazioni ascoltate in Migratori, perché il film di Agnese Galiotto è stato realizzato nel periodo estivo-autunnale, quando la maggior parte degli uccelli hanno concluso il periodo riproduttivo. La maggior parte dei suoni che avete sentito non sono canti ma versi, richiami prodotti da tutti gli uccelli, di tutte le età e in qualsiasi periodo dell’anno e che hanno funzioni diverse. Ne sono un esempio i segnali di pericolo che sono uguali per molte specie: il sibilo prolungato significa che sta arrivando qualcosa da cui allontanarsi; se il merlo, o la cinciarella sibila, allora tutti (non solo i merli o le cinciarelle) si nascondono, si infrattano nella vegetazione perché riconoscono che c’è un problema. Alcune specie attraverso questi versi riescono a spiegare che tipo di pericolo è in agguato; ad esempio il forapaglie castagnolo sibilando in un certo modo avverte i suoi piccoli se sta arrivando un rapace dall’alto, cosicché possano acquattarsi tutti nel nido, oppure se sta salendo un serpente dal basso, e indurli a fuggire fuori dal nido. Il tutto è racchiuso in un singolo verso.

AGNESE GALIOTTO

Mi viene in mente un passaggio del video in cui dici “non so che uccello è questo”, e subito l’altra collega, Laura, risponde “un forestiero” ipotizzando una specie che fa versi simili a quello udito ma che è una specie che non si è mai catturata al Brocon e che probabilmente segue una rotta diversa rispetto a quella intercettata lassù.

FRANCESCA ROSSI

Quando arrivai in Trentino per lavoro – io sono toscana – mi stupii nell’ascoltare il canto delle capinere! Perché cantavano in maniera diversa da quelle toscane. Infatti gli uccelli hanno anche i dialetti! Gli uccelli canori dispongono di un vero e proprio strumento musicale: la siringe, il meraviglioso organo che hanno alla giuntura tra trachea e bronchi e che grazie ad una particolare muscolatura riescono a far vibrare quando l’aria vi passa attraverso. Alcune specie possono addirittura produrre simultaneamente due note indipendenti, una vera magia.

AGNESE GALIOTTO

Oltre all’udito c’è anche la vista. Nel decidere come impostare le riprese con Elena Grasso [n.d.r.: direttrice della fotografia] abbiamo ragionato molto sulle possibilità di avvicinarci agli animali. Con la distanza non è possibile cogliere certi colori: maneggiando il venturone puoi cogliere le sfumature di grigio e giallo, ad esempio. Questi sono per me degli aspetti pittorici, in questo senso l’immagine in movimento è proprio come se fosse pittura.

FRANCESCA ROSSI

I colori hanno un’importanza notevole, anche questo elemento è parte del loro linguaggio.

Gli animali parlano con tutto, esattamente come noi, in fondo. Io parlo anche tanto con le mani. Le nostre posture, il tono della voce, gli sguardi, sono comunicazione e loro fanno la stessa cosa. In più hanno il vantaggio di avere un piumaggio le cui colorazioni e disegni servono a mimetizzarsi o a comunicare. Ad esempio in molte specie la diversa colorazione distingue i maschi dalle femmine e in particolare nella stessa specie i maschi con colori più intensi denotano una qualità di vita migliore e quindi sono più scelti dalle femmine.

AGNESE GALIOTTO

Per la realizzazione di Migratori sono tornata a Passo Brocon un anno dopo il primo sopralluogo e ho voluto andare anche in una stazione diversa, quella di Capannelle che è vicino all’aeroporto di Bergamo. Il film restituisce che gli aerei sono vicinissimi. E lì, però, ci sono un sacco di uccelli, magari meno perché non è una stazione di valico dove passano tutti, però è una stazione dove è possibile individuare molte specie diverse. C’è il picchio verde, che ad un certo punto è atterrato davanti alle reti. Questo uccello ha schivato la rete all’ultimo minuto, è stato molto attento. È necessario un incontro, un’esperienza, non puoi avere memoria della natura senza fare un’esperienza diretta, è tutta un’altra cosa.

FRANCESCA ROSSI

Hai riferito con stupore che nonostante sia una stazione di inanellamento vicino all’aeroporto è piena di uccelli. L’ambiente che ci circonda è sempre stato pieno di uccelli, siamo noi che siamo andati ovunque, siamo noi che siamo molto invadenti, purtroppo e abbiamo allontanato gli uccelli

Molti incidenti aerei sono legati a impatti tra velivoli con stormi di uccelli. Il Bird strike è uno dei problemi che gli aeroporti devono conciliare. Gli aeroporti sono delle aree ambite dagli uccelli, infatti quante aree aperte sono rimaste in pianura? Non tante. In Trentino, la maggior parte delle zone di fondo valle sono tutte impiegate in strutture cementizie di vario tipo, strade, case, industrie, oppure in impianti di meli e viti. I prati sono degli ambienti che molti uccelli utilizzano per mangiare, per riposarsi, ma non ce ne sono più in abbondanza.

AGNESE GALIOTTO

Rispetto anche a quello che diceva all’inizio Valentina sul valore dell’aneddoto, il modo con cui voi ornitologi interagite con gli animali, la vostra conoscenza degli uccelli, nella consapevolezza di non poterli interpretare pienamente, vi porta ad avvicinarvi moltissimo all’animale, e a capire quando è “preoccupato”, quando se ne deve andare perché magari è infreddolito, e queste accortezze, secondo me, sono sintomo di una comprensione, forse non scientifica, dell’altro, che non ci sarebbe altrimenti.

FRANCESCA ROSSI

Il Progetto Alpi è iniziato nel ‘97, coordinato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, che ha sede a Bologna, insieme con il MUSE di Trento. È un progetto a caratura nazionale, ci sono 15 stazioni che tutti gli anni lavorano come tante finestre lungo l’arco alpino che consentono di aprire gli occhi verso la migrazione degli uccelli. Dall’avvio del progetto abbiamo iniziato a lavorare tutti in modo standardizzato, con le stesse procedure, con le stesse regole, facciamo formazione mettendo a disposizione tanta esperienza diretta. Ecco che torniamo al discorso iniziale: si impara a capire gli animali quando ci si passa tanto tempo insieme, non può essere un’occasione. Prima di tutto ci vuole il rispetto: quell’animale è un essere vivente, altro da me, quindi non si deve fare male, poi viene quello che interessa a noi ovvero la ricerca scientifica. Ad esempio: la prima liberazione registrata dal film è quella di uno scricciolo, otto grammi di peso, lui è un “cucitore di rete”, cioè non entra nella rete e sta ad aspettare, entra e comincia col becco a tirare di qua e di là, entra in una maglia con un’ala e nell’altra con la zampa. Quando vai a toglierlo lo scricciolo è una palla, un tutt’uno con la rete. Liberarlo chiede pazienza; per chi non ha mai visto come si agisce può essere impattante, si può pensare che venga causato dello stress all’animale, ma la manipolazione e la liberazione sono fatte secondo tecniche che vanno seguite con cura e che portano alla liberazione senza danno.

AGNESE GALIOTTO

Il modo in cui tu parli nel film – e il fatto anche che tu parli con gli animali anche quando non vieni ripresa – fa sì che gli animali ti sentano empaticamente e fa entrare in una registrazione, anche documentaristica, molto della sensibilità che tu e il tuo gruppo di lavoro avete proprio nel rispetto all’animale.

FRANCESCA ROSSI

Gli animali percepiscono assolutamente la nostra agitazione, la calma, il nostro modo di parlare. Anche in ambiente domestico con il gatto, il cane, o con il canarino dentro la gabbia: urlando l’animale percepisce subito che c’è qualcosa che non va, ci sono dei suoni, dei movimenti rapidi che vengono intesi come un segnale di pericolo. Forse in realtà ce l’abbiamo un modo per parlare con le altre specie.

Se ci fate caso, è anche un po’ il modo che più correttamente dovremmo utilizzare anche tra di noi. A volte anche se si parla lingue diverse si capisce sempre chi ha un modo rispettoso di avvicinarsi all’altro e si riesce ad esprimere bisogni primari.

AGNESE GALIOTTO

Questo elemento è stato molto d’aiuto nella costruzione del film perché credo che possa aiutare una persona che non ha mai visto la pratica dell’inanellamento a capire cosa sta succedendo, cos’è quell’uccello, come si comporta, e come viene fatto il lavoro.

FRANCESCA ROSSI

Bisogna essere curiosi di quello che ci sta intorno e noi non lo siamo quanto basta. Non ascoltiamo a sufficienza quello che abbiamo intorno. Parlo per gli uccelli, ma vale per qualsiasi altro animale.

AGNESE GALIOTTO

Vale per gli animali ma anche per il paesaggio, per il modo in cui guardiamo lo spazio, in cui pensiamo alla natura in generale.

FRANCESCA ROSSI

Hai fatto delle riprese dal bosco, dal basso verso l’alto, che personalmente starei a guardare all’infinito. Eppure quella stazione la vedo ogni anno dal 1998, per un mese, un mese e mezzo. Insomma lo conosco abbastanza quel bosco. E fino ad ora quel tramonto che hai catturato non l’avevo mai visto. Quella cosa lì non l’ho mica vista.

Osservare è una pratica che va allenata.

Q&A

Quanto durano le fasi migratorie?

FRANCESCA ROSSI

Questa è la domanda più difficile che lei poteva fare, perché le migrazioni sono dei processi molto lunghi. La migrazione post-riproduttiva, quella autunnale per intenderci, comincia per alcune specie addirittura a fine luglio. Questo vuol dire ad esempio che lui grosso a fine luglio, si è già riprodotto in nord Europa e sta tornando indietro. Pensate come sono veloci. Tutte quelle specie che devono recarsi a sud del deserto del Sahara, che ovviamente devono fare un viaggio più lungo, devono partire prima ad esempio le rondini o le balie nere che avete visto in Migratori nella stazione di Capannelle. Gli uccelli che avete visto in Migratori nella stazione del Passo Brocon invece si fermano prima, sono uccelli che si chiamano “intrapaleartici”, che rimangono cioè in quella fascia che comprende tutta l’Europa fino al nord Africa. Non superano il deserto del Sahara e in ragione di questo possono partire con più calma. Con il cambiamento climatico che incombe, queste fasi stanno cambiando ulteriormente. Gli uccelli, a differenza degli esseri umani, non ignorano il problema, si stanno già adeguando.

Lo svernamento, cioè il periodo che intercorre tra una riproduzione e l’altra, deve essere trascorso possibilmente in un luogo dove c’è cibo. Ma a un fringuello che era solito andar via dalla Svezia (ad esempio) con l’arrivo del freddo per trascorrere l’inverno in una più mite Spagna, (sempre come se ad un certo punto la Svezia diventa in inverno un paese più mite con presenza di insetti, chi glielo fa fare di andarsene via da là? E quindi certe specie di uccelli stanno ritardando sempre di più la partenza dei loro spostamenti. Quando li catturiamo – nel film avete visto la procedura – mettiamo un piccolo anello con un codice alfanumerico e la sigla del nostro centro di inanellamento intorno la zampa, prendiamo misure morfometriche, guardiamo lo sviluppo dei muscoli e la deposizione del grasso e quando possibile determiniamo età e sesso. Tutti questi dati vengono inviati ai centri di inanellamento dei vari paesi che sono in comunicazione tra di loro. In questo modo il piccolo anello che noi apponiamo servirà a determinare, in caso di ricattura, la provenienza di quell’animale. Ci sono anche alcune popolazioni di una stessa specie che sono migratrici e altre no. Questo accade ad esempio nel merlo.

I merli che si riproducono nel nord Europa sono merli migratori. I merli che vivono nelle nostre città, e che quindi hanno condizioni ottimali per tutto l’anno, tendenzialmente non migrano e questo ci fa capire quanto i loro comportamenti siano plastici.

Q&A

In venti, trent’anni circa sono cambiate notevolmente le specie di uccelli presenti fuori da casa mia. Gli uccelli brutti – piccioni, gazze – hanno cacciato quelli belli.

FRANCESCA ROSSI

Sono tutti belli! Gli uccelli che lei ha nominato come “brutti” sono semplicemente degli uccelli generalisti, sono gli uccelli che si sono saputi adattare a noi. Quelli “bellini” sono magari quegli uccelli che hanno bisogno di un ambiente più complesso – come la capinera o l’usignolo. Abbiamo sostituito gli ambienti complessi con i nostri giardini, con i frutteti o le monoculture. Non abbiamo più l’arbusteto, la palude, l’incolto. Abbiamo modificato l’habitat e tale modifica ha influito sulla presenza delle specie. Anni fa andai a Parigi e vidi un colombaccio in città. Mi stupii perché in Italia non si vedevano colombacci nelle città, era un uccello migratore, lo conoscevo perché i cacciatori andavano a sparargli sui valichi appenninici. Per me è un uccello bellissimo. Dal volo potente e veloce. Non è un piccione anche se ha colori simili. È un animale che non è possibile definire “brutto”. Adesso però è diventato “brutto”, perché? Perché è ovunque anche in Italia, ma non è la sua presenza a far scappare altre specie è la modificazione che noi abbiamo apportato agli ambienti.

AGNESE GALIOTTO

Intorno al discorso degli uccelli brutti o belli si cela anche un altro aspetto del film. L’idea iniziale era quella di lavorare su un tipo di animale nel quale non ci identifichiamo facilmente: gli uccelli in generale li conosciamo poco, li identifichiamo raramente senza porci problemi giustificando questa ignoranza con una loro presunta diffusa somiglianza. Vederli da vicino, avere la possibilità anche di riprenderli da vicino, permette di apprezzarne la bellezza. Così è stato per me con la nocciolaia, quell’uccello che viene ripreso nella foschia: ha dei puntini bianchi e pare tutto nero. A distanza ho pensato fosse un uccello molto brutto, anche un po’ cattivo; invece da vicino ho potuto notare queste macchiette e il suo sguardo intelligente.

SARA FUMAGALLI

È sembrato che Agnese abbia cercato di essere democratica anche nei vostri confronti; sicuramente c’è la volontà di restituire la diversità del mondo degli uccelli quindi di identificare le diverse specie e restituire le loro caratteristiche, comportamenti, vocalizzi però ci sembra che abbia fatto la stessa cosa anche con voi. Il fatto che si sia focalizzata su alcuni di voi ornitologi dimostra che nel vostro essere tutti scienziati e professionisti allo stesso tempo instaurate col vostro lavoro e con questi animali dei rapporti diversi in base anche alle vostre inclinazioni e personalità. Mi è piaciuto molto come Agnese ha fatto emergere questo aspetto nel film, cercando di raccogliere in qualche modo le sfumature dei comportamenti dimostrando sempre come alla base ci sa quel rispetto di cui parlavamo e la consapevolezza della loro vulnerabilità, il desiderio e l’abilità nel maneggiarli da parte vostra rispecchiava qualcosa che va oltre l’essere semplicemente scienziati, ma persone.

AGNESE GALIOTTO

Abbiamo chiesto a tutti loro quale fosse il loro uccello guida. È incredibile come ognuno diceva una specie e quella specie non solo gli assomigliava esteticamente ma anche caratterialmente! Francesca ha risposto il pettirosso. Laura ha risposto la ghiandaia e io ho pensato che avesse proprio gli stessi occhi.

FRANCESCA ROSSI

In queste stazioni c’è chi ha veramente difficoltà a stare davanti a una telecamera. Agnese se ne è accorta subito. Ha rispettato questo anche se magari le sarebbe piaciuto riprendere questi soggetti.

AGNESE GALIOTTO

È uno scrupolo che ho avuto anche nel riprendere gli animali tant’è che abbiamo deciso di usare delle lenti che ci consentivano un grado di vicinanze e dettaglio sugli uccelli pur stando fisicamente distanti. Finora ho sempre ripreso proprio considerando l’ingombro della macchina da presa. In inglese la ripresa cinematografica è shoot, stesso termine che traduce sparare. Quando si filma si ha un’arma, sei in una posizione di potere che è un po’ complicata da gestire. Questo è uno dei motivi tra gli altri per cui sono tornata più volte a riprendere, mi sembrava che l’arma fosse meno potente in certi versi e che anche loro si sarebbero sentiti meno attaccati da un oggetto comunque ingombrante, dalle persone che filmano, dai gesti per capire l’inquadratura perché non possiamo parlare e intanto loro stanno lavorando. Immedesimarsi nell’altro significa anche cercare di capire come rappresentarlo senza imporre un’azione.

FRANCESCA ROSSI

L’obiettivo è senz’altro riconducibile a un’arma, come dicevi: tanti uccelli sembrano riconoscere quando li si punta qualcosa addosso, e quindi entrano in una fase di stress. Agnese e la troupe stavano sempre distanti infatti gli animali erano molto tranquilli.

AGNESE GALIOTTO

Un aspetto che è interessante rispetto all’immedesimazione e al lavoro degli ornitologi che seguono questo progetto è che ci sono molti momenti di attesa in cui sono semplicemente in ascolto e osservazione. Quindi abbiamo lavorato anche sull’osservazione dello spazio, aspettando che passasse un uccello proprio nell’inquadratura voluta. A volte è estenuante però è un allenamento al saper guardare perché insegna a capire che i tempi dell’animale non sono i nostri tempi; talvolta credi sia passato troppo tempo, spegni la telecamera e proprio in quel momento lui passa.

FRANCESCA ROSSI

Nel film c’è un abete con due fringuelli: parte prima il maschio e chiama la femmina per comunicarle che è il momento di andare, usa i versi di cui parlavo prima. Lui si butta giù dal ramo, lei aggiusta il piumaggio e gli va dietro. Questo dettaglio non banale che hai avuto la capacità di cogliere fa vedere un aspetto della migrazione. La migrazione sono loro che decidono di partire. I fringuelli migrano in formazione, in grossi gruppi, si aspettano. Se uno è da solo chiama finché non arrivano altri esemplari, allora si compone lo stormo.

SARA FUMAGALLI

Questa conversazione mi ha fatto pensare a una cosa che dicono spesso gli antropologi ovvero che l’antropologia è un sapere di frontiera. È possibile in un qualche modo l’avvicinamento a qualcuno che è umano come me, con una cultura d’appartenenza molto diversa dalla mia, ma è proprio la consapevolezza di rimanere ancorato a quello che sono, a quali sono le mie conoscenze e quelle del gruppo a cui appartengo che mi consente di collocarmi su quel limite che mi permette di entrare in contatto e di spingermi verso la conoscenza dell’altro che non potrò mai conoscere pienamente. È in questo scarto però che avviene l’incontro, che si può avviare quel dialogo o il porre quelle “giuste domande” di cui parlava Valentina all’inizio.

VALENTINA GERVASONI

Vorrei concludere questo incontro con la domanda cardine del nostro programma Pensare come una montagna. Cos’è per voi una comunità, come si può costruire una comunità e qual è il valore della stessa?

FRANCESCA ROSSI

Per me rispondere a questa domanda è semplicissimo. La comunità è quel gruppo di persone che voi avete visto bene anche nel film; è quel gruppo di persone con quel gruppo di animali. Riuscire a costituire dei gruppi di persone che, insieme, fanno qualcosa in cui credono e la diffondono, la raccontano. Nel nostro lavoro si fa molta fatica ma la facciamo insieme. Una comunità necessariamente è fatta di tante diversità che devono restare tali.

VALENTINA GERVASONI

Sempre per tornare alla questione di cui all’inizio, infatti il libro di Despret si configura soprattutto come una critica all’antropomorfizzazione e anche all’identificazione tra specie. Agnese, per te?

AGNESE GALIOTTO

Credo che il mio intero lavoro indaghi il senso di comunità, nei film e nella pittura è come se stessi tracciando un’autobiografia basata su chi mi è vicino.

Da un anno abito in una contrada di montagna, pur non essendo originaria di questo paese ma di uno poco lontano. Per entrare in una comunità bisogna accettare di essere i diversi: entrare in uno spazio che è consolidato, inserendosi senza far troppo male, è così che si continua ad alimentarla e costituirla.