Il fiato è il segno visibile della nostra relazione con la montagna, la traccia tangibile dell’incontro tra il corpo e l’altitudine.

Un paesaggio montano può lasciarci senza fiato o mozzarcelo, ma la fatica può farcelo mancare e imporci di riprenderlo.

Quando fa freddo possiamo vedere il fiato correre per una strada sua, dopo un semplice respiro, una parola o un canto, perché il fiato è anche e soprattutto il motore essenziale che modula la voce e ne permette l’emissione.

Nel 1977, l’etnomusicologo Roberto Leydi cura la pubblicazione di Bergamo e il suo territorio. Mondo popolare in Lombardia, un volume associato a un vinile frutto di studi e registrazioni sul campo in cui sono raccolti canti della tradizione popolare contadina, tessile e di miniera.

Parlando dei brani cantati dal Coro dei minatori di Dossena presenti nella raccolta, Leydi parla di “un’emissione sforzata e afona che pare proprio delle aree di miniera” e aggiunge “è probabile che questo modo di cantare (che per altri aspetti rientra nel modo dell’area alpina) sia determinato dal fatto che tutti o quasi tutti i cantori rivelano sintomi, più o meno accentuati, di affezione silicotica”.

La mancanza di fiato che impatta direttamente sulla forma del canto.

La storia e l’ambiente stratificati nelle mucose.

È da questo spunto che sono partita, rimettendomi sulle tracce di Leydi, per ascoltare i canti di Dossena, con la volontà di concentrarmi sulle pause e sulla loro incredibile densità.

Negli scritti di Leydi, i cantori di Dossena vengono presentati come un “coro”: nella mia mente si forma quindi l’immagine di un gruppo formale di cantori che si trovano regolarmente a provare con una particolare divisa, ma quando incontro Luigino ed Ermanno per la prima volta, loro mi dicono che “non c’è un coro, qui tutto era canto, si cantava, sempre, dopo lavoro, nelle osterie, sempre”.

Luigino Alcaini ed Ermanno Micheli sono figli di minatori di Dossena. Luigino ha lavorato in una miniera di gesso non lontana ed Ermanno ha svolto alcune mansioni nella parte esterna della miniera di Dossena. Entrambi cantano e tengono vivi i canti di miniera nelle situazioni sociali del paese e nella festa dedicata a Santa Barbara, patrona dei minatori.

Li incontro per la prima volta grazie a Walter Balicco, tra i principali responsabili della riapertura delle Miniere di Dossena al pubblico, assessore al turismo e cantore a sua volta.

Dopo alcune prime chiacchiere con loro, organizziamo un secondo incontro all’interno della miniera a cui si aggiungono Filippo Alcaini, Rocco Bianzina e Gaspare Alcaini.

Il momento è molto emozionante.

Con grande disponibilità e a piena voce, Luigino, Filippo, Rocco, Gaspare, Ermanno e Walter cantano davanti a me tra le gocce che scendono sulla roccia umida.

I due canti che mi fanno sentire sono Anche ‘l mio padre e Fin da bimbo, due brani che in modo differente raccontano di giovani appena maggiorenni che pur di guadagnare un tozzo di pane iniziano a lavorare in miniera pur conoscendone i rischi – già vissuti dai loro padri – e finendo rovinati poco più che ventenni.

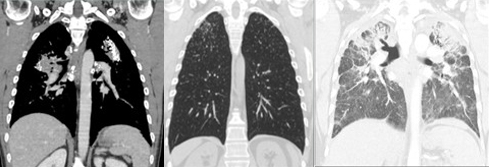

Tristemente, entrambi i canti mettono in luce che non ci sono né medici né medicine che potranno guarire i loro mali, perché la silicosi è una malattia irreversibile, causata dalla polvere di silice e di altri minerali che, una volta inalata, si deposita negli alveoli polmonari, provocando una reazione infiammatoria cronica.

Col tempo il tessuto sano viene sostituito da cicatrici fibrose: i polmoni diventano rigidi, perdono elasticità e si riduce la superficie utile per lo scambio dell’ossigeno.

È per questo che la capacità respiratoria diminuisce progressivamente, lasciando i minatori senza fiato anche nelle attività più semplici.

Sebbene la silicosi non provochi direttamente disfonia, i disturbi respiratori che ne derivano possono ripercuotersi sulla voce: la tosse cronica irrita gola e corde vocali, mentre la difficoltà respiratoria ostacola il controllo del fiato, causando raucedine e abbassamento del tono.

Sono molti i dettagli dei racconti dei miei interlocutori a colpirmi: alla vita di miniera, ad esempio, partecipano anche i bambini, ingaggiati per contare gli scoppi delle micce esplose o inesplose, un’attività utile a calcolare i rischi per la giornata di lavoro successiva.

Un altro racconto scioccante è la morte del suocero di Ermanno durante un’esplosione, nel ‘69. Nell’anno di Woodstock e dello sbarco sulla luna, qualcuno muore in miniera, in provincia di Bergamo.

Rocco ricorda padri e zii in osteria che piangono mentre cantano perché non riescono più a sostenere le note. Per questo devono allungare necessariamente le pause, sentirne il sibilo e il graffio e poi riuscire a uscire dall’apnea per ricominciare un altro verso. Anche Rocco mentre me lo racconta, piange.

La testimonianza di Gaspare mette in luce meglio di tutte quanto descritto da Leydi.

Suo padre è morto infatti di silicosi trascorrendo gli ultimi anni di vita con una capacità polmonare molto ridotta, necessità di ossigeno e moltissimi dolori.

A questa condizione, Gaspare ha dedicato una poesia in dialetto che ripercorre il decorso della malattia del padre “grande invalido del lavoro”.

Ascoltando queste parole e questi canti immagino l’impatto della vita di miniera sulle molte generazioni che vi sono gravitate attorno e a quelle odierne.

Questi uomini con la voce rotta mi appaiono come una popolazione a sé stante che parla una lingua propria o ancor di più, come una specie differente il cui apparato fonatorio funziona in modo diverso e mi chiedo quanto questo possa avere impattato o passa ancora impattare sui giovani del territorio, visto che come parliamo è sempre frutto delle voci che abbiamo ascoltato e che portiamo dentro di noi.

Ma quanto ha impattato la silicosi davvero sul territorio bergamasco o di Dossena in particolare, in fatto di numeri?

Non è semplice stabilirlo, mi spiegano i medici Luca Rinaldi ed Eris Ferra dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che ho consultato per comprendere meglio il decorso fisiologico della patologia, poiché molti casi non venivano affatto dichiarati.

Quello che trapela dai racconti è un fenomeno collettivo, di vasta portata, in grado di silenziare – in modo letterale – le voci di una larga parte dei lavoratori del territorio bergamasco.

Eppure Ermanno, Luigino, Rocco, Filippo, Gaspare e Walter – di una generazione decisamente successiva – scelgono di continuare a cantare i canti di un tempo che ai più sembra così remoto. Grazie al lavoro dei suoi abitanti, oggi le Miniere di Dossena sono un luogo piacevole per gli occhi, dove i colori della flora circostante e della roccia di combinano con quelli di esperienze artistiche che la attraversano.

Ermanno, Luigino, Rocco, Filippo, Gaspare e Walter continuano a cantare ricordando il valore di quelle pause e mantenendole come un elemento musicale e storico fondante dei canti stessi.

Bibliografia

Roberto Leydi (a cura di), Bergamo e il suo territorio. Mondo popolare in Lombardia, Torino, Einaudi, 1984.

Riprese Video

Silvano Richini

Riprese Audio

Ruggero Bosso